| 訊息: |

|

|

大腸直腸癌相關基因介紹(僅供參考)。

點擊下面題目

看基因詳細介紹

下面文章是簡易介紹

僅供參考

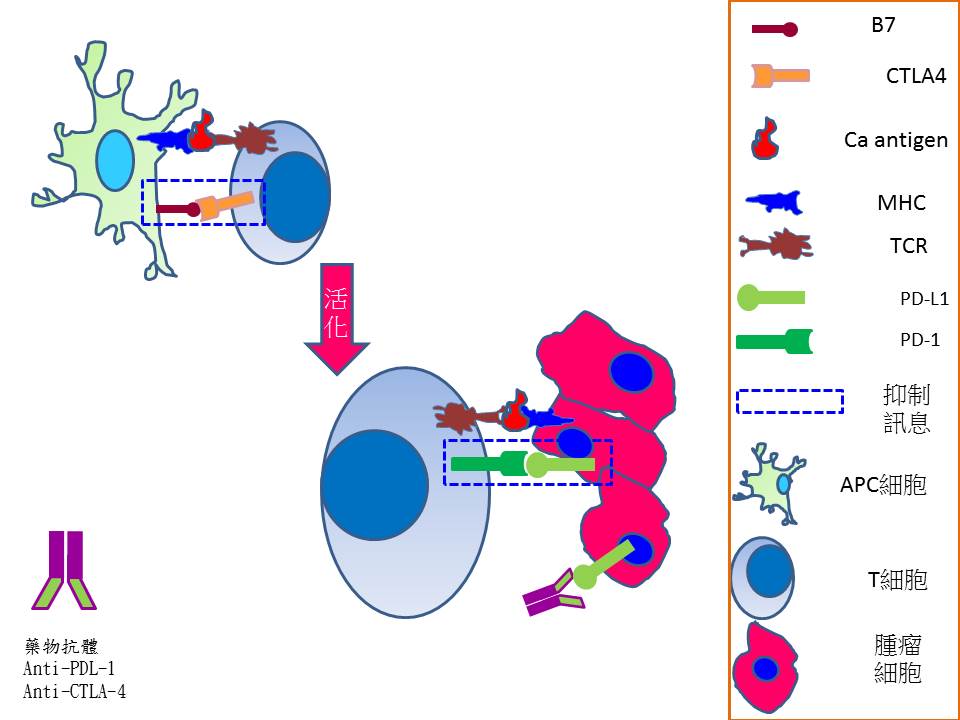

免疫治療相關基因介紹 PD-1 PD-L1 CTLA-4

:

:

隨著臨床經驗的增加,發現少數病患在使用免疫治療時,會產生很難預測,但是有可能致死的不良反應,像肺纖維化或得到猛爆性肝炎,或奇怪的病毒感染,須小心。臨床上可能有致死風險須謹慎使用 肝 肺 功能小心:

免疫治療,所謂的免疫治療,廣泛上,指的是強化個人免疫系統,去找出癌細胞,進而抑制或消滅癌細胞。

口語上來説,就是警察坬小偷的故事。腫瘤就是壞人,檢查官就是抗原呈現細胞 (Antigen Presenting Cells)( APC細胞),由檢察官提出壞人的證明給法官(T細胞)看是不是來有罪,若無罪認定(經由CTLA-4,B7 控制),就無罪釋放,但是如果有罪,就由警察(毒殺T cell) 去抓,伹是為了怕抓到卧底(或好人,良民),所以會再查明身分證明(經由PD-1,PD-L1 機制 控制),如果壞人身上有PD—L1,代表他是臥底或好人,良民,就放过他,腫瘤很聰明,他就為伪造自己有良民症(PD-L1)來逃避坸捕,簡單説,這2個方式(CTLA-4==B7 ; PD-1==PD-L1)本來是人身用來保護自己得細胞免的被誤殺,但卻被癌細胞利用,逃过人体免疫細胞的攻擊。引此,如果使用藥物把這兩個保護機制打斷(CTLA-4==B7 ; PD-1==PD-L1),那就可以殺細胞,但同時期不良反應就是自己的健康細胞也受攻擊。:

藥物介紹):

date:2015/6/26:

微衛星不穩定性(MSI)與免疫治療

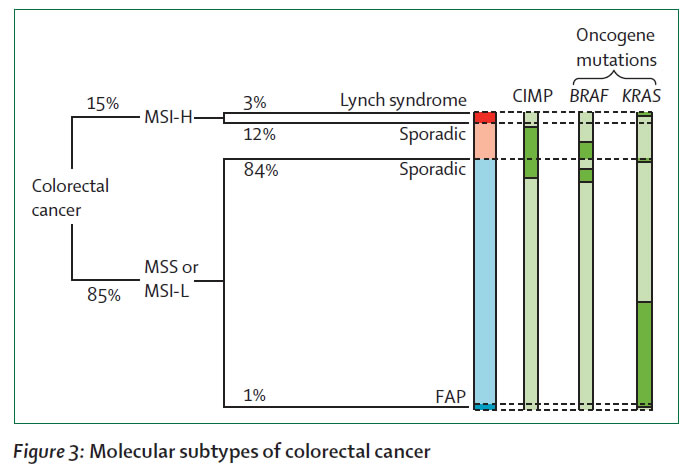

大腸直腸癌,是因為正常腸黏膜細胞的許多相關腫瘤抑制基因失去功能及腫瘤基因活化累積,先產生腺瘤,到最後才造成大腸直腸癌產生。 依相關基因致病機轉,把大腸直腸癌致病機轉主要分為2大型態( MSS_占85% 及 MSI_占15%) 。

(1) MSS (microsatellite stability(微衛星穩定)) 或 CIN (chromosomal instability( 染色體基因組不穩定))腫瘤,為大多數後天發生的大腸癌 (英文稱為sporadic colorectal cancer ,佔85%)的機轉。例如 RAS 基因突變,APC基因突變 (家族性大腸直腸瘜肉綜合症: Familial Adenomatous Polyposis, FAP)。

(2) MSI (microsatellite instability(微衛星不穩定性)) 腫瘤: 與DNA錯誤配對修復基因 (DNA MMR(mismatch repair) genes)相關。 DNA錯誤配對修復基因主要功能是修復基因在複製過程中所形成的(單點)錯誤,一旦修復基因功能受損,就會產生”微衛星不穩定性表現型”(MSI: 分MSI-L(low) and MSI-H(high)兩型),其中 MSI-H,它是遺傳性非瘜肉結直腸癌綜合症(HNPCC)(Lynch syndrome)的重要標誌之一(85-90%的HNPCC可檢測到MSI-H)。 ”微衛星不穩定性表現型”(MSI)成因主要有二, [1]. 因為遺傳性突變 (germ line mutation)造成,約佔 20-30%,與遺傳性非瘜肉結直腸癌綜合症較相關。[2]. 因為修復基因的啟動子區域被甲基化(抑制)而失去功能 (這一類,有人把它獨立出來,歸類成 CIMP (CpG island methylator instability phenotype( CpG 島甲基化表現型))。

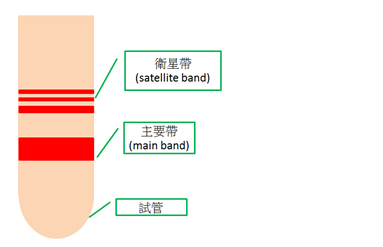

接著,介紹”微衛星不穩定性(MSI)”名稱來源:

首先,要先知道satellite band (衛星) 名稱來源:

其命名是因為早期利用"比重法"旋轉離心萃取出來的"DNA物質"時,發現在主要帶(band)(exon為主)

旁邊還有一些小的帶 (small band),像土星的"土星環"一樣(或衛星),所以叫衛星帶。

後來發現,衛星帶其常是一些"重複序列的DNA"(repeated

DNA)。這些重複序列的DNA根據”重複單位大小”由大到小分成 [1]. satellite

[2]. Minisatellite [3]. Microsatellite (微衛星: 重複單位 2-6bp 大小

總長<100-200 bp). 其中,第3種microsatellite

(微衛星)若在DNA複製時若有單核酸配錯,便需修復系統 mismatch repair (MMR)去修正 ,而負責 MMR

的蛋白質,便叫MMR蛋白。 因此, 如果 MMR蛋白出問題(“因”),便造成repeated

DNA在複製時出錯,(常是變短)(“果”),便產生

MSI=”MS”+”I”

現象。因此若要知道這系統是否出包,要嘛檢查因(免疫染色(IHC)染MMR蛋白),要嘛檢查果 (PCR 看 repeated

DNA (microsatellite) 是否變短( microsatellite instability ))。

另外簡介一下DNA修復系統:

(1)直接修復(direct): 例如DNA polymerases or

O6-methylguanine DNA methyltransferase (MGMT) 有關。

(2)間接修復(indirect),又分為 : (a)切除修復_excision; (b)重組修復_

recombination repair; (c) MMR 修復. (因此 MMR 只是其中一種機轉)。

MMR 基因群中跟大腸直腸癌最有關的基因是 : [MLH1 & PMS2] 及 [MSH2 & MSH6]。

其中又以MSH2, MLH1最常見(占了所有突變的80-90 %以上)。 一旦這些修復基因產生嚴重蛋白失能,便會容易形成

MSI-H (高度的微衛星不穩定) 類的大腸直腸癌,其臨床特色為: 年輕,右邊分布,分化差,年輕,黏液型(mucinous

adenocarcinoma) 及 戒指型(signet-ring type),抗藥性(5-FU )…等。

MSI PCR 分類

“果”: (由PCR方式 看 repeated DNA

(microsatellite) 是否變短( microsatellite instability )]

根據美國癌症機構建議 (Nation Cancer Institute) 至少做5種基因: D2S123,

D5S346, D17S250, BAT25 and BAT26

標準:

(1)MSI-H:2個以上不穩;(2) MSI-L:1個不穩; (3)MSS: 無不穩。

IHC免疫染色及MSI對應表

“因”

(免疫染色(IHC)染MMR蛋白),只要其中一個蛋白缺失,就是”MSI-H”型

Lancet 2014; 383: 1490 基因分類圖 一目了然

微衛星不穩定高(MSI-H)

具有下列臨床意義:

-

預測因子:

-

微衛星不穩定高+分化不良 的 高風險第II期結腸癌 患者,可能"不受益"於輔助性5-氟尿嘧啶(5-FU)治療。

-

微衛星不穩定高的第四期轉移性結直腸,他是免疫檢查點抑制劑 (pembrolizumab/keytruda/吉舒達 ; 保疾伏/Nivolumab/(OPDIVO)....)的預測因子,也就是說"微衛星穩定(MSS)"的第四期轉移性結直腸,單用免疫檢查點抑制劑無效。

-

預後因子

-

微衛星不穩定高的"第II期"結腸癌患者,預後較佳。

-

BRAF 應與 微衛星不穩定高 一起進行分析以進行預後分析。

- 幫忙診斷 Lynch Syndrome。

References

1. Buecher B,

Cacheux W, Rouleau E et al. Role of microsatellite

instability in the management of colorectal cancers. Dig

Liver Dis 2013; 45: 441-449.

2.

Sameer AS, Nissar S, Fatima K. Mismatch repair pathway:

molecules, functions, and role in colorectal carcinogenesis.

Eur J Cancer Prev 2014; 23: 246-257.

3. Sargent DJ,

Marsoni S, Monges G et al. Defective mismatch repair as a

predictive marker for lack of efficacy of fluorouracil-based

adjuvant therapy in colon cancer. J Clin Oncol 2010; 28:

3219-3226.

date : 2015/4

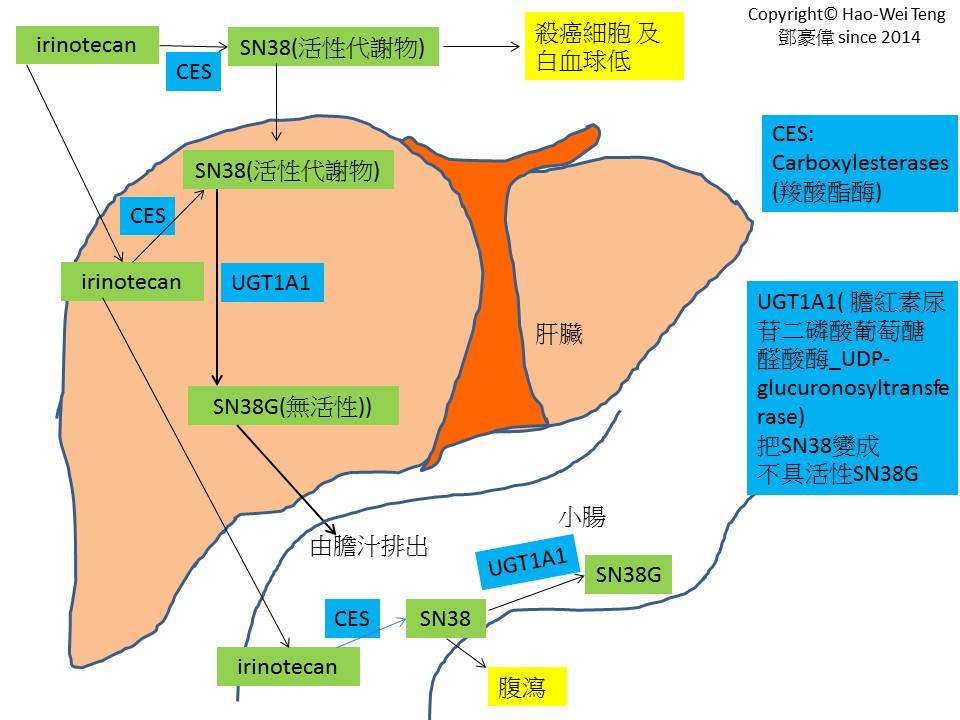

irinotecan 毒性預測基因 UGT1A1*28

UGT1A1*28基因 啟動子 的多型性:

一般人,2個對偶基因是 6個/6個 TA重複,有些人則是 6個/7個 或 7個/7個TA重複,7個TA重複的基因多型型態被取名為UGT1A1*28,造成UGT1A1蛋白質能力降低,導致Irinotecan毒性副作用如腹瀉或骨髓造血抑制(白血球下降)等的機率越高。

換句話說:,Irinotecan(例如:抗癌妥)為藥物前身(原型),需在體內經酵素 (羧酸酯酶Carboxylesterases (CES)) 催化成有活性的活性代謝物SN-38後才能有治療癌細胞的效果(抑制第一型去氧核糖核酸拓樸異構酶(DNA topoisomerase I)),但也同時造成副作用(白血球低,腹瀉)。在細胞內或肝細胞內,SN-38經由膽紅素尿苷二磷酸葡萄醣醛酸酶(UDP- glucuronosyltransferase, UGT1A1)催化之後變成沒有活性代謝物(SN38G),再經由膽汁和尿液排除。膽紅素尿苷二磷酸葡萄醣醛酸酶(UGT1A1)中已經發現有許多基因多型性,臨床上最重要的是UGT1A1*28啟動子多型性。一般人帶有6/6 TA重複,少數人則是6/7或7/7個TA重複( 15-20%). 7/7型 的UGT1A1功能最差(但亞洲人不多 3-7%),易產生強烈副作用,第一次須減量使用 ,(6/7型可考慮減量)。臨床上,目前大多可檢測,為需要時間約1-2星期。但反之,不是6/6型的人就一定沒強烈副作用(因為有其他亞型會影響)@2018/8/6

DATE:2015/1

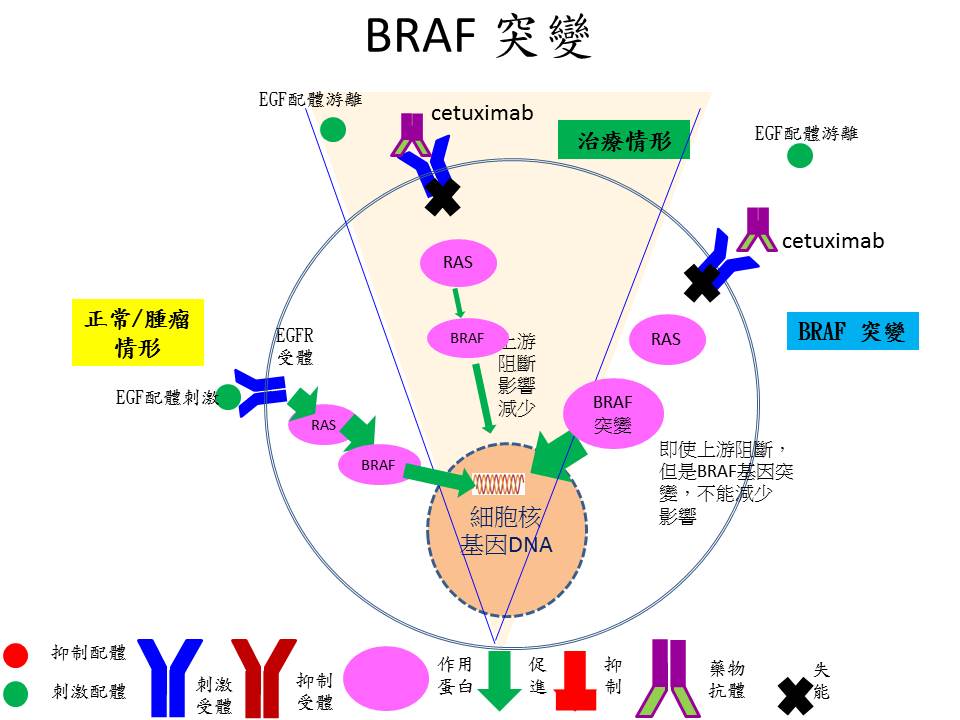

BRAF V600 基因突變

HWT@20190220

~BRAF基因~

#BRAF基因是否突變,是一個非常重要的基因檢測。

#臨床意義:

BRAF基因突變在右半結腸腫瘤中較為常見,病理型態多是分化不良,粘液組織和浸潤淋巴細胞較多,且通常是微衛星不穩定型(MSI-High)。

約8%的結腸直腸癌攜帶不同的BRAF突變。

#BRAF基因突變又分2型

-

V600型 : 臨床意義高。

-

非V600型: 臨床意義較低。

#如果有BRAF V600 基因突變,它的重要性如下:

-

病患會對所謂傳統標靶化學治療通常會有高度的抗藥性,藥物效果大概會減少30-40%。通常存活期大約是不突變者的 "1/2-2/3" 左右。

-

抗表皮生長因子受體抑制劑 (爾必得舒;維必施) 傳統使用常常高度無效,因此通常不建議單純前線使用這類的藥物。

-

更重要的是,這類的病人中,有些是具有所謂的"微衛星不穩定-高"的現象,因此可能可以考慮提前使用免疫治療。因此,對於具有BRAF基因突變的病患,一般建議,應該加做"微衛星穩定和不穩定"的基因檢測,如果有所謂的"微衛星不穩定-高"現象,應該考慮使用免疫治療藥物

#治療選擇

如果有這個BRAF V600 的突變,我們目前會考慮治療選擇如下:

-

微衛星不穩定-高:

-

考慮使用免疫治療藥物

-

微衛星穩定

-

雞尾酒療法 ( avastin+oxaliplatin+irinotecan+5-FU)

-

新的藥物的組合

-

encorafenib (Braftovi)+ MEK抑製劑 binimetinib(Mektovi)+ EGFR抑製劑(爾必得舒,Erbitux)

-

爾必得舒(Erbitux)+ BRAF抑制劑(vemurafenib) + irinotecan

#BRAF V600 基因突變不同癌症不一樣

BRAF V600 基因突變 結腸直腸腺癌對 BRAF藥物抑制(即威羅菲尼)單用有抗性,因為反饋激活EGFR / PI3K / AKT通路。因此,治療這一亞型結腸直腸癌病例,常需合併使用 EGFR-BRAF-MEK路徑相關抑制藥物。但相反的,BRAF V600 基因突變 黑色素瘤單用BRAF藥物抑制(即威羅菲尼)單用及有效。

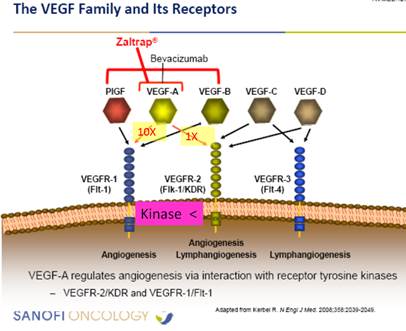

血管內皮生長因子(vascular endothelial growth factor(VEGF)

血管內皮生長因子(vascular endothelial growth factor(VEGF)) 及

血管內皮生長因子受體(vascular endothelial growth factor receptor

(VEGFR))。

血管內皮生長因子常見有五型:VEGF-A/B/C/D 及 PIGF;

血管內皮生長因子受體有三型:

VEGFR-1/2/3。每種作用不相同,但都與促進人體血管及人體淋巴管新生分化相關。臨床藥物像Avastin(癌思停)是去除VEGF-A(黏住它)

而Aflibercept (柔癌捕) 是去除VEGF-A/B 及 PIGF(黏住它)。

一般而言,當腫瘤還小時,並不需要血管輸送養份,但是當腫瘤變大時,為了加強養份運送給腫瘤,便會分泌 VEGF

刺激新生血管,輸送養分供應腫瘤(像大都市要建捷運一樣)。癌思停 或 柔癌 就是藉由抑制VEGF

消除新生血管達到抑制腫瘤生長。

至於不良作用,也跟這機轉相關,簡單講,血管內皮生長因子”刺激”血管內皮生長因子受體,在正常組織缺氧或腫瘤組織缺氧時,產生新生代償性血管供應正常缺氧組織或是病理性腫瘤供應新生血管供應腫瘤長更大。以上敘述反映出,一旦打斷這條路徑,除了使腫瘤得不到氧氣養分供應變小之外,如果病患也有心血管疾病(例如

冠心症),也可能導致心肌缺氧(不良作用)(以上為舉例)。

date: 2014/9

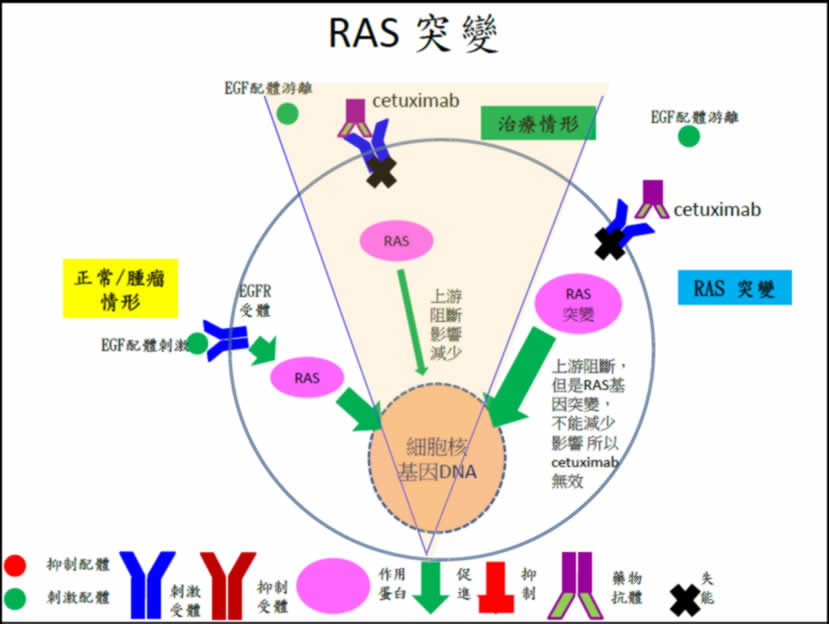

RAS基因 cetuximab 預測因子

HWT@20190220

RAS 基因 (鼠肉瘤病毒(rat sarcoma virus))

在大腸直腸癌,是第一個被挑出來做為精準治療的基因,它是EGFR-RAS-RAF-MEK-ERK-MAP細胞訊息傳遞路徑中的成員。RAS是EGFR路徑中最常發生突變的基因,約佔50% (KRAS(40%),N-RAS: (10%),HRAS( 1%))。

一般會測RAS家族3個成員( KRAS,NRAS,HRAS)中的2個即所謂的

-

KRAS

-

NRAS

RAS基因的突變,會導致所謂的"抗表皮生長因子受體抑制劑" (爾必得舒/ Erbitux/ Cetuximab;維必施/ Vectibix/ Panitumumab) 沒有效果,因此在台灣的健保局有規定,如果要申請所謂的抗表皮生長因子受體抑制劑,必須先檢測 RAS基因的突變狀態,如果有RAS基因突變,那一般,就不能申請這一類的用藥。

簡單來說:

如果病人具有RAS基因突變,就會少一線有效的標靶藥物使用(抗表皮生長因子受體抑制劑)。

次世代定序 Next Generation Sequencing(NGS) 2018/8/5

簡單說,以前基因定序速度是汽車,現在是飛機。 可以大量把基因定序分析,因此,可以一次知道很多基因的變化狀態。

根據基因變異情形(參考各個癌症預測可能藥物有效的基因變異),去進行所謂"觸類旁通"及"精準"醫療。

因此只能"推測"。 但是無法全部定序,就像搭太空梭可行,但成本依然過高。因此只挑"熱點基因"分析。

腫瘤突變量 Tumor mutational burden 2018/8/5

腫瘤突變量(Tumor Mutational Burden) 理論上,挑選"部分熱點基因"使用次世代定序分析,把突變基因數目數字化,理論上,如果突變基因數目夠多,就會產生所謂"新抗原",讓人體免疫細胞容易辨識,進而殺死腫瘤,

在有些腫瘤,可能可以當成"免疫治療"的預測因子 也因此,其"有效無效參考值"需"個別腫瘤論"。

簡單說,一包米中,如果只有2-3隻米蟲,變不容易發現米有變質,但如果有幾百隻米蟲中,一眼便看到,馬上知道米有變質。

MSI-H 微衛星不穩定-檢測方式 2018/8/5

(1)PCR(聚合酶鏈鎖反應/Polymerase chain reaction):

測5個短縱列重複序列基因(STR)變異狀態

#微衛星穩定(0/5)

#微衛星不穩定-低(1/5)

#/微衛星不穩定-高(2-4/5)

(2)IHC(免疫組織化學染色法/immunohistochemistry):

染4個核酸誤配修復基因蛋白(mismatch repair/MMR) 失去狀態

#微衛星穩定(0/4)

#微衛星不穩定-高(1-4/4)

左右結直腸

側性:

右側或左側結腸直腸癌可能是表皮生長因子受體抗體預測因子

生物學對右側和左側結腸直腸癌之間的分界點,沒有絕對統一和一致的定義。最常見的區別,是將脾彎曲部位以前的癌症定義為右側;脾臟彎曲處以及脾臟彎曲處之後的癌症為左側。 這個臨界點經常被使用,因為大約三分之二的橫結腸來自中腸,而只有遠端的三分之一的橫結腸來自後腸。

回顧性研究中:

側性並不是抗血管內皮生長因子(antiVEGF)抗體(像 avastin)的預測因子,但是卻是抗表皮生長因子受體(antiEGFR)抗體 (像cetuximab/panitumumab)的預測因子。在隨機試驗中,在KRAS密碼子12/13野生型疾病患者中,左側原發性患者使用cetuximab的疾病無惡化期顯著改善,在那些右邊的疾病無惡化期無差異。

因此,

#對於左側大腸直腸癌,抗表皮生長因子受體抑制劑(爾必得舒Erbitux/Cetuximab; 維必施/Vectibix/Panitumumab)考慮"前線"使用。(**但是還是有 "15%-25%" 的機率,預測失敗**)#對於右側大腸直腸癌,抗表皮生長因子受體抑制劑(爾必得舒Erbitux/Cetuximab; 維必施/Vectibix/Panitumumab) 考慮後線使用。